Il Racconto di Domenica 31 dicembre 2017

Io invidio, tu invidi, egli invidia: noi invidiamo

di Luciano Scateni

L’invidia ti può nascere dentro con tre gradi di virulenza: bassa, media, massima.

Esserne esenti è cosa rara e da millenni è insita nella natura dell’intera umanità, con ammirevoli, ma rare eccezioni. La storia, in equilibrato mix con la leggenda, racconta la società dei cavernicoli, di boss dell’era trogloditica molto simili ai capibastone del nostro tempo: palestrati, per naturale esercizio muscolare richiesto dal mors tua vita mea dell’epoca e armati di potenti clave, vivevano di privilegi conquistati a randellate. Godevano delle migliori caverne, delle più prosperose femmine dell’area di loro dominio e risparmiavano le energie richieste dalla caccia, con l’imposizione della “decima”, cioè del diritto a un decimo delle prede altrui. I sottomessi mugugnavano, obbedivano e coltivavano un sano, deciso sentimento di invidia per i potenti.

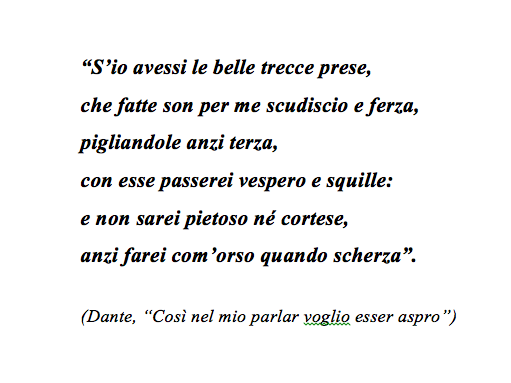

Con un balzo millenario nel tempo eccoci ai tempi postbellici di metà novecento. Due bambini di pari età provano con il gioco a dimenticare la paura, il misero cibo di giorni e giorni, mesi, anni, gli stenti, i salti mortali di padri e madri cacciatori disperati di generi alimentari spariti dai negozi del settore. A Nino, figlio privilegiato di un gaudente immobiliarista, non fanno difetto i giocattoli, gli manca solo con chi condividerli. Lucio, coetaneo di un piano più su nello stesso edificio, è il rampollo ancora lontano dalla pubertà di un operaio disoccupato e di una madre tutta casa e chiesa, di ceto sociale dignitoso, ma povero. Nino, sfida la “filippica” di un padre classista e invita Lucio nella sua “casa dei giocattoli”. Lo accoglie nella sua stanza, spalanca per il piccolo ospite le ante di un capace armadio stracolmo di macchinine in miniatura, giochi da tavolo ancora avvolti nella carta regalo, altri aperti e sparpagliati, in pieno caos, migliaia di mattoncini da comporre in puzzle di legno, biglie, libri di favole, armi giocattolo. “Lucio lascia perdere tutto, montiamo la ‘‘ferrovia’”. Con collaudata abilità, incastra i binari, precisamente uno nell’altro, sistema la stazione di partenza, attiva i comandi elettrici e preme il tasto sul telecomando. La motrice trascina i vagoni alla massima velocità, Lucio entra stupito nel mondo dell’irreale così simile a quello vero e conosce per la prima volta il disagio di provare invidia. Gli rimane dentro per anni, insieme ad autocommiserazione, rabbia, frustrazione.

Secondo step, l’invidia maligna. Dall’asilo al master in biotecnologia, l’esemplare percorso di apprendimento di Francesca, terzogenita di una modesta famiglia di impiegati, ha coniugato intelligenza e razionalità e il miglior profitto che ne ha tratto non ha impedito un equilibrato rapporto con la condizione di giovane moderna dagli interessi molteplici. Compiuti i diciotto anni, acquisita la maturità classica, ha chiesto e ottenuto da un amico inglese, conosciuto in estate in Calabria, di trovarle un’occupazione part time a Londra per finanziare la frequentazione della facoltà di medicina Queen Mary, University of London. Il poi è laurea, specializzazione in cardiochirurgia, pubblicazioni scientifiche su prestigiose riviste di settore. La cerca e l’assume il Great Ormond Street Hospital, che nel breve volgere di cinque anni le affida la direzione del centro di cardiochirurgia. Nel reparto, che ospita casi di pazienti disperati, respinti da altre strutture perché non operabili, Elisabeth Cornely, erede di una famiglia di famosi medici londinesi, ha coltivato per anni l’ambizione di dirigere il reparto assegnato a Francesca. Giorno dopo giorno, montano in lei delusione, rabbia, invidia. Emerge con crescente evidenza il background familiare, che coniuga nazionalismo e xenofobia, alimentati dalla convinzione di aver subito un torto, responsabile l’“italiana”. Elisabeth non è donna da arrendersi e l’intenzione di vendicarsi diventa un progetto, da mettere in essere con ogni mezzo. Il complotto ha inizio con crescenti allusioni a motivi extra professionali che avrebbero favorito la rivale, fino a insinuare che non si sia fatta scrupolo di influenzare il presidente del consiglio di amministrazione dell’ospedale, con la sua avvenenza e la disponibilità a rapporti sessuali. Le voci maligne non hanno l’effetto sperato. Il presidente dell’ospedale è un uomo rispettabile, noto per serietà e onestà intellettuale, oltre che per essere felicemente fedele alla moglie e Francesca è considerata assolutamente irreprensibile. Theresa non demorde. Sottrae dalla farmacia di reparto dieci fiale di morfina con la chiave in possesso esclusivo della responsabile del reparto, lasciata per distrazione sulla sua scrivania. Quando si scopre la mancanza delle dieci dosi, Theresa fa in modo che il sospetto ricada su Francesca. L’indagine interna, seppure a malincuore, si conclude con l’accusa alla responsabile della cardiochirurgia: sospensione dall’incarico, in attesa di concludere gli accertamenti.

Terzo step. Piccoli nuclei in luoghi remoti della terra, preservati dai veleni delle società che si ritengono emancipate, vivono di una felice serenità, protetta da norme di comportamento solidale e molto dalla completa condivisione delle risorse che offre la natura. A sconvolgere ritmi di vita millenari provvedono abili esploratori, nella migliore delle ipotesi. Della minaccia più aggressiva, a tribù mai contagiate dal peggio della modernità, sono imputati i colossi dell’industria che rapinano i tesori energetici della terra, uno per tutti il petrolio e massacrano la foresta amazzonica sottraendo gigantesche e aree di alberi secolari a una delle più grandi oasi verdi del mondo.

La quota di umanità più consapevole della rapina in danno degli sfruttati, culminata con l’epoca delle colonizzazioni, maschera il pentimento con la presunzione di esportare progresso e civiltà. Con strategie aggressive, responsabili i Paesi industrializzati, le popolazioni sottomesse sono indotte a identificare il benessere del mondo “civilizzato” con la rappresentazione accattivante di show televisivi e documentari sul benessere materiale di chi li sfrutta. Paradossalmente, razzismo e xenofobia si alimentano con la consapevolezza della supremazia di valori delle popolazioni primitive, esenti dalle patologie di comportamento comuni tra i “socializzati”, da egoismi, prevaricazioni, violenze accaparratrici. Il sentimento d’invidia è reciproco: gli aborigeni sono abbagliati dal luccichio di grattacieli, sfarzo e agi dei ricchi, dalla tecnologia applicata, i privilegiati delle società del benessere rimpiangono la semplicità della vita a tu per tu con la natura. Nel tempo delle grandi incognite sul futuro dell’umanità, la quota più avveduta è attratta dal vivere antistress degli eredi di “quel che è mio è tuo”, regola istitutiva delle comunità tribali e sogna il ritorno alla condizione di primordiale compatibilità tra esseri viventi, del rispetto per cielo, mare e terra.

Gli abitanti di luoghi appena esplorati confrontano la spartanità millenaria del loro vissuto con le meraviglie del progresso compiuto dagli umani del nostro tempo. Crea disorientamento la percezione delle diversità tra chi detiene il controllo sulla ricchezza del petrolio e di altri generi primari in regime di monopolo e chi ne è espropriato. Comunque di invidia si tratta e l’antagonismo confluisce nel magma incandescente di opposti estremismi che si toccano.

Appendice. Un particolare e diffuso genere di invidia invade grandi moltitudini di ottimisti, che dopo razionali ritrosie a tentare la fortuna con lotterie milionarie (“ma figurati, si vendono milioni di biglietti, vuoi che vinca proprio io?”), decidono in extremis (“Perché non io?”) di comprare il biglietto della speranza. Spulciati con delusione i numeri vincenti, si scopre che ad Abbiategrasso il signor Mario Rossi, con un ticket da cinque euro, ha vinto cinque milioni. Dopo aver completato l’azione antidepressiva di mangiucchiarsi le dita, i perdenti evitano un imponente travaso di bile da invidia con l’augurio al vincitore di investire i milioni in fondi bancari tossici.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Il Racconto di Domenica 17 dicembre 2017

Il cibo racconta Napoli

di Luciano Scateni

A pranzo, nell’intimità di un tete à tete, o nella collettività chic di un ristorante “3 Forchette”, si può scommettere su conversazioni a senso unico: “Come faceva la braciola mia madre…” “E la genovese di zì Carmela? la minestra maritata di ‘o Russo? L’appassionante dialogo su dieta mediterranea e obesità asseconda la libido culinaria del commensale, che ordina antipasto montagna, due “assaggi” di primi, salsicce e friarielli, una porzione di parmigiana, frutta di stagione, tiramisu, coppa di gelato Grom, caffè e ammazzacaffé. Peggio di così…C’è di peggio, compensato dalla scienza di settore interpretati da illustri sacerdoti dei fornelli e della letteratura di settore.

Lo dice chi sa e ha competenza per essersi applicato full time a impadronirsi della materia: gli incontinenti, soggetti privi di autocontrollo e succubi di scariche intempestive di acido cloridrico, assecondano i trilli della sveglia gastronomica del pranzo con parsimonia, spinti dal terrorismo del dietologo televisivo che omologa ogni chilo superfluo registrato dalla bilancia a una tappa del pericolo “patologia cardiovascolare”. Fanno squillare allarmi gli statistici del due più due fa quattro: esibiscono gli impressionanti numeri di italiani della categoria obesi e le frequenti indagini post mortem improvvisa dei disattenti a qualità e quantità di cibarie ingerite. Di conseguenza le cautele rispettate al tempo del primo pasto sono un’apprezzabile isola di disciplina culinaria e compensano il deficit cognitivo sull’importanza di una sostanziosa colazione del mattino. Infatti, il protagonista dell’incontrollato saliscendi dietetico, per antica trasgressione al consiglio di nutrizionisti, ingurgita solo uno yogurt al Kiwi, propedeutico di mattutina regolarità intestinale. Fosse l’unica disobbedienza ai fondamentali della buona alimentazione, passi. C’è di più: che alla metà di una mattinata con tassi elevati di umidità, le ossa diano segni di malessere da incipiente artrosi e che l’intolleranza al dolore si affronti con anti infiammatori che il bugiardino comanda di assumere “a stomaco pieno”. L’anta aperta del frigorifero provvede generosamente soddisfare l’emergenza. E passi. Aggravante di non poco conto è il crampo da fame fasullo, cioè inventato, delle ore 15. Con precisione quasi svizzera, a quell’ora il cervello non educato invia al soggetto in questione un messaggio coercitivo, con il convincente obiettivo di non consentire ai succhi gastrici di aggredire i delicati tessuti dello stomaco. Eh sì, nello sportello c’è una tavoletta di cioccolato fondente in stand by per diventare ingrediente di torta caprese. Pazienza si può riacquistare e lo stomaco lo reclama. A sera meglio ingurgitare poco e rispettare il fioretto della cena carboidrati. Sale alle stelle l’autostima e accompagnerebbe sogni di gloria, se a serata inoltrata il frigo non facesse un ammaliante occhiolino con una porzione abbondante di parmigiana di melanzane destinata alla sera successiva. Mangiarla fredda? Che fa, è comunque una leccornìa, esaltata da un favoloso aglianico del Taburno.

La premessa dice di una profonda incultura dell’alimentazione, vissuta di pari passo con la vergogna di ignorare se per la più semplice delle frittate si usa dell’uovo solo il tuorlo // in aggiunta ad altre gaffe alimentari nell’approccio alla cucina in tempi di emergenza per la moglie brava cuoca a letto con l’influenza. La crisi d’identità, a confronto con l’abissale distanza dai mitici scienziati del cibo quali sono i Vissani, Cracco e l’irresistibile Cannavacciuolo, diventa umiliazione permanente in fase di zapping televisivo che da mane a sera sconsiglia il nervoso pigiare sui tasti del telecomando nella speranza di incrociare qualcosa di dissimile da un miriade di studi televisivi con installazioni assortite di fornelli e pentole, ingredienti a gogò e dunque farina, formaggi, olio, pomodori, verdure, frutta di stagione, spezie note e sconosciute trasformati in diretta in succulenti, invitanti piatti.

Come contrastare lo stato di depressione da somaro dell’ultimo banco, che non distingue il burro dalla margarina, la scarola dalla lattuga, un’orata da un pesce bandiera? Come uscire dal tunnel buio infilato per eredità del padre che escludeva dai pasti ogni ben di dio del pescato? E’ un bel mangiare il rifiuto di capire se l’aragosta è bocconi prelibati o vezzo culinario da commensali snob? L’ostinata ripulsa di quanto offre il mare, con il trascorrere del tempo si è moltiplicata per tre. Indotto a salpare in notturna con un barcone da pesca, assisto atterrito al rito del pesce azzurro addentato crudo dai gitanti, che fa tanto isola dei famosi. Secondo round. I proprietari di una boutique del gusto nuova di zecca la promuovono all’esordio con inviti a sperimentare le chance di un giovane cuoco. Egli reduce da un corso intensivo di nouvelle cousine, ci spiattella senza alternative un malloppone di pesce crudo alla giapponese, che solo a guardarlo con occhio critico fa vomitare. La terza fase del rigetto si deve a un tour televisivo da Nord a Sud del Paese per indagare che effetto avesse prodotto nell’80 il via alla legge Basaglia che aboliva l’istituzione manicomiale. Il teleoperatore al seguito tifoso certificato del mangiare di lusso a spese della Rai, punta diritto al San Domenico di Imola dove un impeccabile cameriere, in un piatto con circonferenza esagerata, ci propina giusto al centro una rosetta sette centimetri per sette di spigola, manco a dirlo cruda ma ingentilita con decorazioni artistiche di erbe profumate e salsette indecifrabili.

Intreccio le dita a forma di x e giuro: “Il pesce? Buono per i gatti”. Si capisce che quella definitiva rinuncia abbatte per sempre la mia reputazione di buongustaio, traviato da un infanzia tutta a cotolette e patate fritte. Vivo in età post matrimoniale l’esperienza antitetica di consulente per un encomiabile editore napoletano che giudica maturi i tempi per assecondare la dilagante invasione di exploit gastronomici televisivi e un interesse di massa per la cucina bella e buona. Con i suoi tipi sforniamo non meno di dieci libri-saggio sullo scibile culinario. Ne resto folgorato, ma rimango a debita distanza dal condividerli nel quotidiano desinare e confermo il rozzo approccio a pranzi e cene. Scopro però che l’argomento è ben altro rispetto al tradizionale ricettario della nonna e ad alcuni caposaldi di settore, ma specialmente mi erudisco nel territorio specifico della cucina di casa nostra che svetta nella classifica italiana, complessivamente da Nobel. Una giravolta critica si impone in quanto globetrotter inviato Rai, allorché mi è dato di confrontare la genovese con gli spaghetti scotti, mollicci, che fumano su alcune tavole di ristoranti inglesi come contorno di altre diavolerie locali, o la parmigiana di melenzane con un mix di insetti croccanti rimasti nel piatto di un’accorsata trattoria indonesiana o la caprese tricolore che sposa la mozzarella di bufala doc a pomodori del Vesuvio e basilico di orti napoletani, con l’insipida feta di Corfù. Meno male, ignoro Mac Donald’s per non incorrere in reprimenda di amici e parenti. Sono nel giusto i trattati che esaltano la dieta mediterranea e hanno ragione i soci del club “Vogliamo saperne di più di storia, letteratura, rigore scientifico delle cibarie made in Naples.

Il garbato invito di Yvonne Carbonaro a tagliare con lei il nastro inaugurale di un suo prezioso spaziare letterario sul tema, concede nuove opportunità per liberarmi del mio misero e sprovveduto approccio ai piaceri della tavola. Per fortuna, in età da capelli candidi, come recita un vecchio saggio “non è mai troppo tardi”. L’impresa non ha un percorso propriamente agevole. Come ogni capitolo del vasto sapere, anche al “Cibo racconta Napoli” di Yvonne non è concesso dedicare frammenti di tempo o superficiale attenzione. L’arco spaziale della colta investigazione ha origini antiche, si arricchisce di tappe, ciascuna significativa per sistemare a dovere le tessere di un sontuoso mosaico, quasi un’enciclopedia di genere, una summa di ricerche, informazioni e commenti su Partenope. Allora appare banale l’orgia pubblicistica mondiale su pizza, spaghetti e caffè, ridotti a semplici corollari di un abecedario che invece, in uno degli indici analitici del libro di cui parliamo, include la bellezza di duecento ingredienti: dalla A di “Acqua” alla Z di “Zuppa di pesce” e attraversa i secoli, esplora usi e costumi alimentari di Osci, Greci e Romani, a seguire l’evoluzione della prescrizione di dosi e istruzioni per preparare ricette medievali, poi il buon stare alla tavola della Napoli vicereale e dei Borboni. Ciascuna di queste fasi è propedeutica dell’approccio alla cucina del nostro tempo nel pieno e saggio rispetto della tradizione: impegno per nulla lieve ma contributo essenziale per competere con chance di primato nell’universo agguerrito dei concorrenti di ogni latitudine, costretti con le debite eccezioni, a importare il meglio della nostra cucina e indotti a colpevole plagio di eccellenze nostrane. La mozzarella da qualche tempo è prodotto autoctono perfino della Gran Bretagna. Nei mercati di mezzo mondo, Italia inclusa, arrivano in container cinesi prodotti tipici del Bel Paese, l’invasione di pomodori è clamorosa, diffusa la truffa di false etichette e la pizza surgelata è pane quotidiano a tutte le latitudini.

A difesa del prestigio di una città attrezzata a inglobare nei secoli culture, usi e costumi di storiche preesistenze e dominazioni eterogenee, Yvonne è tenace e attenta antagonista di letture malevole di Napoli, che ignorano i suoi mille primati nel vasto territorio dell’arte, della scienza, dell’economia, poi usurpata.

Verissimo, il Cibo, lo dice a ragione il titolo, racconta Napoli. L’autorevolezza della voce narrante dell’autrice confluisce con rara competenza nel filone delle verità nascoste, che rendono merito alla sirena del golfo dominato dal Vesuvio e invitano orgogliosamente a conoscere più da vicino il mito della sua inimitabile cucina.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Il Racconto di Domenica 10 dicembre 2017

Il regionale delle sei e quarantatré

di Luciano Scateni

Su giornalisti, scrittori e critici, intellettuali a vario titolo, piombano a cascata richieste di promuovere con chiacchere più o meno appropriate relazioni-riflessioni. E passi se il materiale letterario sottoposto a commento è di eccelsa levatura. Non di rado la richiesta di relazionare propone invece parole in successione che dovrebbero rimanere serrate nel cassetto dei sogni di chi osa trasferirle su carta tipografica per edonismo da cittadino di un’Italia di naviganti, poeti e scrittori. Il compito di recensire in pubblico opere d’ingegno è però piacevole applicazione se la partitura del libro è sontuosa come raccontano le pagine di “Il regionale delle sei e quarantatré” firmato dal critico e scrittore Marcello Carlino, istigatore di un breve racconto sul tema.

Qualche anno fa, in trasferimento ferroviario per motivi televisivi, mi è capitata la sventura di viaggiare su un treno di pendolari nel percorso tra Catanzaro Lido e Catanzaro città, che com’è noto domina il litorale dall’alto: il treno, una specie di littorina che farebbe la fortuna del museo di Pietrarsa, dove sono esposti i cimeli del settore, si è mosso arrancando come fosse affetto da asma bronchiale con ventisette minuti di ritardo e per superare il dislivello tra mare e collina ha dovuto intaccare seriamente le residue energie della sua quarta età. Schiena a pezzi su sedili da old terza classe e nessun refrigerio per l’afa precoce di Luglio. Per carità, pretendere il sollievo dell’aria condizionata? Neanche a pensarci, ma porca miseria, l’aggravante del finestrino bloccato no, e neppure il fetido corollario di un dirimpettaio nemico giurato della doccia. Ho imprecato per complessivi 180 secondi: trenta alla partenza ritardata, trenta aprendo e richiudendo in rapida successione la porta del cesso immondo con la menzognera etichetta di “Toilette”, i residui trenta all’arrivo, con la scoperta che il soggetto da intervistare, indignato e indisposto ad assoggettarsi alle disfunzioni della ferrovia locale, si era legittimamente dedicato ad altro e lontano da Catanzaro. Tre minuti di incazzatura sono niente, lo ammetto, ma ne giustifico la pochezza con l’immersione totale nella lettura del testo abbozzato, filo conduttore del programma tv in corso d’opera.

Il compito ricevuto da Annella Prisco, dell’omonima fondazione nata in ricordo del padre Michele, eccelso letterato, era di chiacchierare con Marcello Carlino, critico di chiara fama e cultore raffinato della nostra lingua, autore del romanzo “Regionale delle sei e quarantatré”. Il piacere di consumare senza indugi le trecentocinquanta pagine del libro, ha dissacrato la fede coltivata da tempo nel principio universale che non è più frequente imbattersi in un modello di scrittura inedito, dopo secoli e secoli di nobili scriba, come li definisce Clerici, stimatissimo recensore di sfide tennistiche. Carlino ha compiuto il miracolo di inventare una dinamica delle parole che ricorda la genialità di Joyce, ma con un sua avvincente peculiarità. Dovessi risolvere con due sole parole l’alternativa al felicissimo titolo del romanzo proporrei la sintesi postmoderna di “Rap letterario” e non è una proposta senza fondamento. Superate di slancio e con non poca attenzione le prime ventotto pagine, su cui a fine lettura del libro conviene riposizionarsi per una più avveduta rivisitazione, si finisce in un vortice affascinante di contemporaneità senza pause tra pensiero e parola. Un esempio è la descrizione dell’approccio alla biglietteria del fatidico treno delle 6 e 43, classico regionale da pendolari: “Si dirige alla macchinetta obliteratrice di sinistra nell’atrio della stazione. La macchinetta obliteratrice è fuori servizio. La seconda macchinetta accende e spegne una spia rossa, è fuori servizio. Si dirige alla terza macchinetta, si sente uno scatto. L’uomo ritira il biglietto. Accosta il biglietto obliterato ai suoi occhi, gira il biglietto fra le mani, prende gli occhiali dal taschino della giacca, li inforca, accosta il biglietto agli occhi, torna a girare il biglietto fra le mani, s’avvia alla biglietteria, torna indietro, rivà verso la biglietteria, si ferma un metro dalla linea gialla. La biglietteria non ha nessun viaggiatore allo sportello. Torna indietro”. Come dicevo, un rap.

Il Marcello Carlino, voce narrante del romanzo, vittima di un calvario ferroviario, finisce prigioniero di cinici Ponzio Pilato che si coalizzano per trasformare la normalità di un viaggio nelle carrozze degli abitudinari della pendolarità, in gironi concentrici di un inferno su binari.

Per cominciare. Immaginate che le sette latrine dei sette vagoni abbiano siglato un patto di ferro: tutte e sette inutilizzabili. Chiunque esploderebbe in eccessi vocali di ira contro le ferrovie, il governo ladro e chissà, contro i gatti neri che ti tagliano la strada il venerdì 17 di un anno bisestile. Altro è il funambolismo descrittivo di Marcello Carlino. L’accessorio principe dei gabinetti? Ovvio, il water, in volgare i cessi. “Tondi, ovali, rettangolari, quadrati, esagonali, di un esagono irregolare e schiacciato oblungo, sagomati con depressione e come un taglio innanzi all’occupante quando seduto, a goccia, a bolla di sapone, dritti, dritti per un cubo perfetto che ti mette nella sala una scatola di ceramica trentacinque per trentacinque per trentacinque, inclinati che sembrano un proteggi orecchie per cani seviziati dalla moda. Da terra, che fanno imbuto liscio, liscio con il pavimento in cui sono inchiavati, strombati come una gorgiera d’antan che manco Maria Stuarda, sospesi a parete a quarantacinque centimetri, che ti mettono con le spalle al muro e a vederli sembrano ascendere e levitare asettici solo vedendoli, ad allocazione centrale che ci giri tutto intorno e hanno un vaculo circolare ingoiatore, da gabinetto alla turca solo estroflesso, in aggetto, liberty, con cornice un poco bombata che disegna un sotto sedile accogliente bene bene il copri-water, beige, bianco-candidi, rosati, marrone, neri, bicolori, leopardati , con topolino alla disney disegnato per evacuatori infanti in apposito bagno riservato in miniatura. Accosti al tramezzo così che non ti rubano più di quaranta centimetri, ché lo sciacquone è internato, con lo sciacquone facente le veci di uno schienale a doppia gittata, a scomparsa come da brevetto recente, ma se ne vedono solo sui cataloghi. Stile razionalista, che economizzano superficie in uno stanzino dove la decenza è quanto si dice basti, dorati, damascati, iridati, corinzi, tipo missoni, di cristallo con cariello di cristallo (meglio cariello, nobilissimo che carello, lui pure), d’acciaio con guarnizioni verdi come nelle toilette un metro e mezzo per un metro degli aerei e dei treni, piccoli volumi per un denso raccoglimento stanziale…”

Il narrante dialoga con il capotreno, inconsistente conductor del regionale e sa che il treno delle 76 e 43, ammesso che parta dopo acconcia riparazione tecnica, farà soste non contemplate in stazioni provviste di cessi per consentire deiezioni ed evacuazioni a donne incinte e bimbetti incontinenti, ma ancor più a iperprostatici. Prostata? Il tema, senza la minima reticenza o eccessi di nozioni medico-fantasiose è un proluvie di aggettivi e allusioni a corollari dell’afflizione prostatica. Una ventina di pagine scoppiettanti, impudiche, spregiudicate quanto basta per stupire. Come dicevo, un rap letterario. Annientato dalle venti pagine che ruotano sull’oggetto water per un minuzioso, affascinante e mai ripetitivo racconto, ho provato a emulare gli effetti del parco giochi in cui si muove l’autore, con veloci, ritmici cambi di marcia da prestigiatore e funambolo, saltando dalla giostra dei cavalli alle montagne russe, dal tiro al bersaglio all’autoscontro. E ho scoperto la precisione chirurgica nello scansare le trappole della ripetitività con lampi di pura, ingegnosa creatività, pensieri che in seguono le parole che inseguono i pensieri. Appunto, rap letterario.

Nella trama fitta della narrazione si susseguono mille pretesti per veloci e pungenti incursioni nel mondo che incombe sulle nostre teste, che sia l’Isis, il governo ladro, le diseguaglianze sociali, che motivano il pessimismo della ragione. L’acme del disorientamento personale alimentato da stupore, incanto e perché no, invidia, è nella fantasmagorica dissertazione, non disgiunta dalla scritta closed dei cessi sul Regionale delle sei e quarantatré, su prostata, prostectomia e danni da maligna ipertrofia. “E meno male che la prostata me la sono operata. Conoscevo tutte le toilettes nel raggio di un chilometro, allora. Avevo in tsca una mappa dei luoghi con toilettes, segnate con tante bandierine…Avevo di che rispondere ai caprici incontrollabili, alle collecitazioni escretorie di un adenoma noccioluto di severa estensione… Correvo, correvo e che correvo a fare? Per una goccia e spesso manco per quella…La prostectomia non è cosa da lamentarsi, la qualità della vita ne guadagna.

Coinvolto nel labirinto del disagio da ardua minzione dei passeggeri per full closed toilettes, il lettore cerca disperatamente il filo di Arianna per uscirne, ma desiste, attirato nella trappola di eleganti arzigogoli sul tema.

L’efficacia del narrare sposa il raffinato strategemma della scansione del tempo, scandita a voce alta dall’autore, un esercizio mentale estraneo ai più che consumano ogni pensiero in una frazione di un istante. Per Marcello Carlino tanti secondi per un caffè al volo, tanti per lasciare casa, tanti per coprire il percorso in direzione ferrovia, tanti per capire che non è giornata da pendolari, che il treno è in ritardo e non parte. Ogni tappa rimuginata, elaborata, raccontata, diventa un consapevole trascorrere di minuti. Il tempo di attesa della partenza del regionale delle 6 e 43, quello delle soste non programmate per guasti, altri, per consentire agli incontinenti di evacuare vescica e intestino con stop illegali in stazioni dotate di cessi.

Kafka fa capolino tra queste pagine rivolte a menti predisposte ad apprezzare l’inedito, evidente nel disegnare l’identikit del capotreno, pupazzo di gomma in grado di assorbire, senza deformarsi, proteste e insulti del pendolarismo umiliato da razzismo ferroviario. Ancor più kafkiano è il particolarismo masochista del narrante che ingoia pillole amare. E’ destinato a fallire il tentativo di antagonizzare la iattura di pendolare seriale. La micro tessitura del disagio è scandita minuziosamente, quasi a toccare il fondo, che più fondo non si può. L’utopia è che una volta raggiunto, si possa uscirne con l’idea ottimista di un Regionale delle sei e quarantatré puntuale, con toilette profumate, capotreno decisionista e perché no, avvenenti hostess che offrono caffè di miscela arabica, cornetti caldi e quotidiani appena partoriti dalle rotative. Prima di immettersi nel diario segreto dell’autore, per scoprire se questo è il sogno ricorrente nel dormiveglia di pendolare quotidiano, è tutta da godere la scrittura colta, piacevolmente inconsueta delle trecentocinquanta pagine firmate da Marcello Carlino: un lungo, appassionato crucifige del sistema, dalla parte di chiunque abbia la sfortuna di appuntamenti quotidiani con ogni regionale del mondo delle sei e quarantatré, o giù di lì.

Alla fine della lettura assale il dubbio, fondato, che il Treno delle sei e quarantatré sia la metafora delle difficoltà in cui ci dibattiamo, vittime del pericoloso caos politico e sociale, di inadempienze, discriminazioni, diseguaglianze e marginalità, dell’inefficacia di chi contesta tutto questo in modo disorganico. Forse è l’invito a selezionare quanto ti accade secondo dopo secondo per vivere i dettagli e indagare il sé e gli altri. Non meno, il gusto concesso a pochi eletti di giocare pazientemente con l’eleganza delle parole in perfetta sintonia con i pensieri. E allora buona lettura con il “Regionale delle 6 e 43”.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Il Racconto di Domenica 3 dicembre 2017

Ah, che bellu ccafè

di Luciano Scateni

Nella casa di un napoletano verace possono mancare per distrazione latte, zucchero e sale, mai il caffè. Al mattino il suo aroma si spande dalla cucina all’intera abitazione. E’ rassicurante, dispone al meglio l’approccio al nuovo giorno, corrobora, dissipa i residui do sonni appaganti o deludenti, animati da sogni o da incubi. Un bricco di caffè è compagno di nottate prima degli esami, delle notti di guardiani notturni, conducenti di mezzi pubblici, operai pendolari, panificatori, insomma del popolo della notte. Irriducibili fan della miscela alla napoletana, in vista di vacanze all’estero, mettono in valigia il barattolo del caffè preferito, e la Moka “che dove andiamo non lo sanno fare”.

Luigi ha sputato l’anima alla prima boccata di una Dunhil che Marta gli ha imposto di fumare per non essere un “diverso” nella classe seconda B dove i maschi e qualche ragazza sono già prossimi alla dipendenza da nicotina. Assorbita la nausea del primo tiro, l’orgoglio maschile ha la meglio sulla voglia di piantare il fumo e il caffè del mattino diventa prologo per accendere una “Senior Service” senza filtro, che altro non si può concedere. Esce per tempo da casa, perché i soldi dell’autobus che collega il Vomero con il Ginnasio-Liceo Giann Battista Vico, Luigi li investe in dieci sigarette sfuse che gli passa ogni giorno don Antonio, venditore di estere di contrabbando.

Se ne ricorda mentre accende la sigaretta numero venti alle tre del pomeriggio, dopo aver bevuto il quarto caffè al bar di via Scarlatti, a due passi da casa. Fino a sera il numero di “inglesi” aspirate saranno quelle di un pacchetto e mezzo. L’ultima metà resta in riserva per le ore piccole della notte. La vita corre veloce, il lavoro stressante cammina di pari passo con la ferale dipendenza dal fumo, con il presunto rito consolatorio del caffè al trillare della sveglia, del secondo a colazione. Il terzo è d’obbligo a metà mattinata, gli altri nel dopo pranzo e a più riprese nel pomeriggio. Uno, gratificante conclude il dopo cena, un altro dà senso alla routine del thriller in Tv, l’ultimo prima poggiare la testa sul cuscino. Ogni caffè giustifica la sequenza di una sigaretta dopo l’altra. Luigi non ne ha più consapevolezza, ma la “droga” del caffè ha una ricaduta automatica sul fumo. Quando l’intossicazione è al culmine accende la sigaretta con il mozzicone fumante della precedente. Non si chiede se fa più danni la nicotina o l’eccesso di caffeina. Dopo un aggressivo “coccolone” Luigi torna a due caffè al giorno, dopo aver conservato nel cassetto delle cose proibite un pacchetto pieno a metà di english tobacco.

La disputa scientifica sugli effetti del caffè è aperta, non conclusa. Le tesi su benefici e danni si confrontano con reciproca autorevolezza. Ma il caffè, cos’è? Come ogni cosa che si è fatta largo nell’uso quotidiano di miliardi di esseri umani, a tutte le latitudini, merita l’attenzione di cultori della materia.

Edito in questi giorni, un prezioso, elegante libro esplora il ruolo d’o cafè nella città dove è un mito. Il racconto è di Lejla Mancusi Sorrentino, l’edizione in veste raffinata è firmata da Grimaldi. E’ leggenda storia, aneddoti, ricerca di fonti, percorso nel mondo fantasmagorico della Napoli che del caffè ha fatto un irresistibile e inimitato attrattore.

Racconta Lejla che caffè e monaci sono una cosa sola. E non solo per la somiglianza cromatica del marrone dell’abito francescano e dei chicchi abbrustoliti. L’apprezzata esperta di gastronomia e affini narra di monaci, che in Arabia, eremiti in montagna, allevavano capre per procurarsi latte, formaggio e lana. Queste caprette un bel dì sembra che avessero brucato foglie di arbusti particolari e che rientrate nell’ovile per il riposo notturno si siano comportate in modo irrequieto, tanto da non riuscire ad addormentarsi. Il monaco addetto alla cucina pensò allora di preparare un decotto con le erbe dell’arbusto e anche i frati non riuscirono a dormire. Era nato il caffè.

Il primo, servito al pubblico nella versione che arriva ai giorni nostri, è della metà del 600, proposto a Napoli dalla Bottega del Caffè, che com’è noto, è anche il titolo di un’opera di Goldoni. A Venezia nasce il famoso Caffè Florian che ancora si affaccia sulla piazza San Marco.

Continua la narrazione. Napoli vive molto la strada e il popolo s’ingegna, vi si adatta. Nelle vie affollate si può incontrare il caffettiere ambulante e, ancora oggi, i ragazzi di famiglie modeste, che lasciano la scuola perché costa, si arrangiano a portare il caffè ovunque, negli uffici, nelle scuole, nei negozi.

A Napoli e dintorni il costo di una tazzina è ampiamente variabile. Nelle zone popolari della città i bar offrono caffè e cornetto per un euro e mezzo. Una consumazione dell’aromatica bevanda ordinata al tavolino nella celebre piazzetta di Capri è un lusso per pochi.

Chiedete a ogni napoletano verace dove si gusta il miglior caffè della città. Da ognuno avrete una risposta diversa. “Nessun dubbio, nel piccolo bar di piazza Trieste e Trento”. “In via della speranzella, da “’O ccafè da Giggino”, no “Al Gambrinus”, “Da Mexico”.

Chiedete a ogni napoletano verace dove si gusta il miglior caffè della città. Da ognuno avrete una risposta diversa. “Nessun dubbio, nel piccolo bar di piazza Trieste e Trento”. “In via della speranzella, da “’O ccafè da Giggino”, no “Al Gambrinus”, “Da Mexico”.

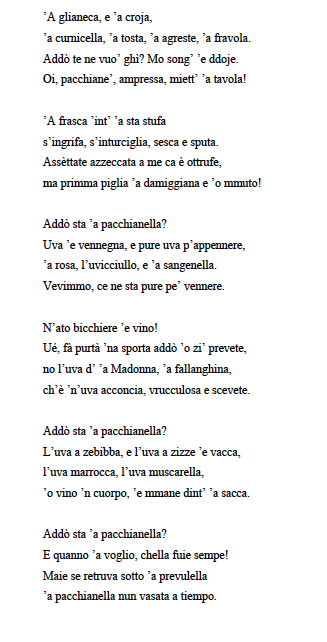

Tutto vero, il caffè non è un bene del palato uguale qua e là, ma come recita la canzone “Sulo a Napule ’o sanno fa”. Le voci dei mille presunti esperti: “Vero, dipende dall’acqua” “No è questione di miscela”. “A Milano è ‘na ciofeca”, “Eh no, adesso due giovani napoletani hanno aperto tre bar a Milano e il caffè è come da noi”, “Ma come fanno gli americani a bere quella sbobba che chiamano caffè?” “Io lo bevo amaro, solo così sento il sapore vero del caffè”. Infine, “Solo Napoli poteva inventare il caffè pagato”.

E le varietà? Lungo, macchiato, ristretto, corretto all’anice. Schiumato, shakerato, freddo, granita, in bicchierino, tazza fredda, caffè turco.

Così dissertando nasce la leggenda di Napoli, patria del caffè. Ma cos’è il caffè, che origini ha, chi sono stati i primi a coltivarlo, fa bene o fa male, storia e leggende, i famosi luoghi di degustazione e di aggregazione, le canzoni che ha ispirato. Celebri sono le più recenti, di De Andrè e Pino Daniele. E’ mitica la scena di Eduardo, che affacciato al balcone spiega a un invisibile dirimpettaio come si fa il caffè con la macchinetta napoletana, Sullo sfondo, la funzione del macinino della nonna, della padella per abbrustolire i chicchi.

Sta di fatto che l’industria del caffè diventa un affare mondiale, che è imponente l’investimento in pubblicità delle grandi marche ed emblematico il progetto di Jilly di impiantare a Tokio una catena di cento bar all’italiana. Il suo caffè, benchè l’industria sia nordista, di Trieste, è considerato tra i migliori.

Letteratura e cinematografia, consacrano il rito del caffè a letto, appena svegli, l’happy hour. La realtà boccia l’imbevibile brodaglia servita in aereo.

Poeti celebri, binomi eccellenti: Pasquale Ruocco e il caffè, Di Giacomo e il caffè.

Esclusi gli abusi, ’na tazzulella ‘e cafè che i napoletani creativi e competenti sanciscono debba essere servita con tre le “C” di comme c…o coce”, compete alla grande con la pizza in fama mondiale. La moka, poi le capsule per macchine casalinghe, hanno mandato in soffitta o in esposizione nei mercatini domenicali dell’antiquariato, la vecchia, cara macchinetta napoletana e gli accessori della nonna. Oggi l’opulento mercato di settore si consente di ingaggiare star del cinema come George Cloney per promuovere una marca nota.

Il mito non dà segni di obsolescenza e, anzi, si consolida, in concorrenza, per dire una con il tè, bevanda regina d’Oriente e, lo ha cantato De André: “Pure in carcere ’o sanno fa…”.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Il Racconto di Domenica 26 novembre 2017

I De Marino, espulsi dalla normalità

di Luciano Scateni

Colpa di Renzi, disse il grillino Di Battista con Fico, Taverna & co. se la nostra è terra di poveri (uno su quattro italiani è a rischio secondo l’Istat). E allora? Fornire al governo la bacchetta delle maghe raccontate dalla fantasia dei favolisti, per incidere così sulla tragica statistica? In un gioco al massacro, masochista, vicino al suicidio, suggestiona la voglia di affidare a Grillo e ai suoi giovani rampanti la guida del Paese. E’ ipotesi fantapolitica che consentirebbe di scoprire per sempre l’insipienza grillina a dimensione nazionale, dopo aver assistito alla pochezza nella gestione dei pochi enti locali che li hanno imprudentemente eletti sindaco.

Meglio non provarci, ma l’asse D’Alema, Bersani, Camusso, sembra di opinione opposta. Lavora per la sconfitta del centrosinistra, il conseguente pollice verso per Renzi, del governo che lo rappresenta. Coltiva il disegno utopico di un arduo restauro dei cocci in cui è finito il vaso contenitore di residui della sinistra. E le emergenze, le povertà, i bisogni, il lavoro che non c’è, il dramma di un giovane del Sud su due senza futuro, di chi non tutela più il proprio benessere e rinuncia a curarsi, impossibilitato a comprare la salute?

Alla via Scarlatti, cuore pulsante del compra e vendi, cioè di una diffusa rete commerciale che ha cancellato la memoria del Vomero, quartiere napoletano dei “broccoli” e delle gite della pasquetta nel bosco dei Camaldoli con colazione al sacco, in uno dei palazzi tutti uguali, una famiglia di onesti lavoratori ha condotto per oltre vent’anni la sua vita modesta, dignitosa, sobria. Maria Elena, donna da immortalare in una foto simbolo della bellezza meridionale, ha speso gli anni precedenti il matrimonio e molti altri, quelli della piena maternità, in parte negata dal lavoro di domestica full time, con la totale dedizione alla famiglia, a Gigio e Tonino, i due figli concepiti con il compagno della vita. Altiero, di quindici anni più grande si è spaccato la schiena per tenere in piedi i costi del ménage familiare, come magazziniere per una multinazionale dei trasporti. I ragazzi studiano e l’obiettivo posto dai genitori per agevolare il loro percorso scolastico è di spostare in avanti il loro futuro, agevolato dalla laurea che spiana il cammino delle professioni. Nessun cedimento intralcia il rigore di Altiero e Maria Elena nella gestione delle disponibilità assegnate con oculatezza da ragionieri alle priorità. Mai un ristorante, un cinema (“che tanto abbiamo i film della tv”) e per lo sport dei ragazzi l’iscrizione gratuita al corso di calcio promossa dall’istituto dei Salesiani con i contributo del calcio Napoli.

Alla via Scarlatti, cuore pulsante del compra e vendi, cioè di una diffusa rete commerciale che ha cancellato la memoria del Vomero, quartiere napoletano dei “broccoli” e delle gite della pasquetta nel bosco dei Camaldoli con colazione al sacco, in uno dei palazzi tutti uguali, una famiglia di onesti lavoratori ha condotto per oltre vent’anni la sua vita modesta, dignitosa, sobria. Maria Elena, donna da immortalare in una foto simbolo della bellezza meridionale, ha speso gli anni precedenti il matrimonio e molti altri, quelli della piena maternità, in parte negata dal lavoro di domestica full time, con la totale dedizione alla famiglia, a Gigio e Tonino, i due figli concepiti con il compagno della vita. Altiero, di quindici anni più grande si è spaccato la schiena per tenere in piedi i costi del ménage familiare, come magazziniere per una multinazionale dei trasporti. I ragazzi studiano e l’obiettivo posto dai genitori per agevolare il loro percorso scolastico è di spostare in avanti il loro futuro, agevolato dalla laurea che spiana il cammino delle professioni. Nessun cedimento intralcia il rigore di Altiero e Maria Elena nella gestione delle disponibilità assegnate con oculatezza da ragionieri alle priorità. Mai un ristorante, un cinema (“che tanto abbiamo i film della tv”) e per lo sport dei ragazzi l’iscrizione gratuita al corso di calcio promossa dall’istituto dei Salesiani con i contributo del calcio Napoli.

Una famiglia normale. L’imprevisto che la priva di questo attributo è brusco, gravato di concomitanze che per chi crede all’ineluttabilità del destino si abbattono con accanimento sulla testa dei De Marino e stravolgono la loro vita perché “sta scritto così nel libro, lassù”. La Transport in the world chiude deposito e filiale napoletana, Altiero si ritrova disoccupato e nell’età più critica per sperare in qualunque alternativa di reinserimento nel mondo del lavoro. Bussa a cento porte e riceve cento “Mi spiace, auguri”. Entra senza accorgersene in depressione e Maria Elena non fatica a decifrarne le cause. Il rapporto, solido per venticinque anni, si incrina e ricade in forme vicine all’isterismo litigioso sull’intera famiglia. Non è ancora il peggio.

Nel raggio d’azione di una gang di spacciatori c’è il potenziale mercato degli studenti dell’Istituto Tecnico dove Gigio è vicino al diploma. I compagni più informati raccontano di guadagni facili che alcuni coetanei mettono in tasca con poco sforzo, pusher di una cosca che recluta tra gli studenti delle scuole dove punta a incrementare lo spaccio.

“Un modo per aiutare la famiglia in seria difficoltà, ma come giustificare i soldi guadagnati così?”

Troverò qualcosa pensa Gigio e contatta un “anziano” tra i giovani spacciatori che operano nelle vicinanze della scuola. Accordo fatto, a scapito del rendimento scolastico.

Il mancato salario di Altiero mette in crisi il bilancio mensile dei De Marino e una delle immediate conseguenze è il ritardo di mesi nel pagamento del canone di affitto. La proprietà della casa, potente immobiliare milanese, dopo aver pazientato nei tempi concessi dall’ufficio recuperi, spedisce un’ingiunzione perentoria che impone il pagamento degli arretrati e della mensilità in corso entro “trenta giorni”, pena lo sfratto. I soldi di Gigio non coprono che in minima parte il debito

Maria Elena prova a mettere insieme un po’ di euro. Vende parte del corredo di sposa mai tolto dal baule, porta al banco dei pegni il poco oro degli oggetti ricevuti da parenti e amici come doni di nozze. Non basta e Altiero bussa alla porta del fratello maggiore, vedovo da alcuni anni. “La casa non è grande ma non c’è problema, è a tua disposizione, trasferisciti quando vuoi. Staremo stretti, pazienza”. La disponibilità di Giuseppe è certamente generosa, ma anche umiliante, benché provvidenziale.

Maria Elena prova a mettere insieme un po’ di euro. Vende parte del corredo di sposa mai tolto dal baule, porta al banco dei pegni il poco oro degli oggetti ricevuti da parenti e amici come doni di nozze. Non basta e Altiero bussa alla porta del fratello maggiore, vedovo da alcuni anni. “La casa non è grande ma non c’è problema, è a tua disposizione, trasferisciti quando vuoi. Staremo stretti, pazienza”. La disponibilità di Giuseppe è certamente generosa, ma anche umiliante, benché provvidenziale.

La donna che Maria Elena ha assistito per anni muore di vecchiaia e deficit cardiaco, finisce anche il rapporto di lavoro, rimasta unica fonte di reddito dei De Marino. Disperata, contatta le poche amiche di pari livello e la risposta ripete con poche variazioni sul tema che per il lavoro di domestica anche le famiglie napoletane si rivolgono a ucraine, filippine, sudamericane: costano meno e hanno minori esigenze. Altiero incontra i compagni di lavoro licenziati, tutti nelle identiche condizioni di frustrazione.

Una soffiata di una gang nemica spiffera ai carabinieri i nomi degli spacciatori che agiscono nei prassi dell’Istituto Tecnico e un loro blitz spazza via la rete di giovanissimi pusher. Il tribunale di minori sentenzia la detenzione di Gigio nell’Istituto di rieducazione minorile Angiulli di Santa Maria Capua Vetere. Su un altro versante la polizia mette fine allo sciacallaggio di don Alberto e alle violenze sulle vittime dell’usura inadempienti.

Una soffiata di una gang nemica spiffera ai carabinieri i nomi degli spacciatori che agiscono nei prassi dell’Istituto Tecnico e un loro blitz spazza via la rete di giovanissimi pusher. Il tribunale di minori sentenzia la detenzione di Gigio nell’Istituto di rieducazione minorile Angiulli di Santa Maria Capua Vetere. Su un altro versante la polizia mette fine allo sciacallaggio di don Alberto e alle violenze sulle vittime dell’usura inadempienti.

All’alba, quando il Vomero è ancora immerso nella quiete e le strade sono deserte, un uomo infreddolito, avvolto in un giubbotto che potrebbe contenere due corpi come il suo, passa da un contenitore di abiti usati all’altro. Sceglie cosa portare via e stipa il carrello della spesa della moglie con abiti in buone condizioni. Più tardi li consegnerà alla bancarella del mercatino rionale che offre “usato doc” a pochi euro. Ad Alteri entra in tasca il dieci per cento del venduto.

Erano una famiglia i De Marino.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Il Racconto di Domenica 19 novembre 2017

La fatale attrazione di Hammamet

di Luciano Scateni

“…nu latitante è na foglia int’o viento / nun pò allucca nun pò dì so’ innocente / telefono a casa pe’ dì sulamente / rimane è natale, vulesse turnà / nu latitante nun tene ’a speranza, nun pò turna…”

Sono struggenti (ma solo in ambiente malavitoso) i versi di questa canzone del genere neomelodico dedicato al povero recluso nella cella di Poggioreale. E’ la vigilia di Natale e non può tornare al tepore della casa, al simbolismo dell’albero addobbato. “Nu latitante” ha vissuto momenti di grande successo discografico e radiofonico e avrà certamente toccato le corde sensibili di Matteo Messina Denaro, boss di Cosa Nostra, latitante dal 1993, il più ricercato del mondo. Ed è molto probabile che la rapida diffusione della canzone pro detenuti abbia raggiunto la sponda africana dell’Italia dove Craxi scelse di stabilire la sua latitanza, che il leader del Psi pluricondannato l’abbia ascoltata ad Hammamet, sintonizzato per caso sulle frequenze di radio napoletane. Commozione assicurata.

Lo choc di “Mani Pulite” scosse le coscienze degli italiani, terrorizzò gli affaristi truffatori, l’ampio segmento di politica corrotta e collusa con il malaffare che lucrava con l’illecito, fino al fatidico ’92 galvanizzata da certezze fondate di impunità. Il titolo “Mani Pulite” si deve alla profetica intuizione di Giorgio Amendola che in cuor suo deve aver auspicato che ne stessero fuori le istituzioni al governo del Paese: politica, sindacati governi locali, il mondo dell’imprenditoria, ma soprattutto il suo PCI. Campasse ancora, il dirigente comunista sceglierebbe l’ascetismo in un eremo non raggiunto dall’informazione e finirebbe i suoi giorni, in fase ultima di depressione, con la pietas del suicidio svizzero assistito. Eviterebbe il colpo al cuore della fase due di Tangentopoli, più estesa, dannosa per il Paese e includente tutti, nessuno escluso. Militano nelle truppe della corruzione e dell’illecito ad ampio raggio tutti i partiti, da destra a sinistra, uomini del sindacato non ne sono esenti, il mondo dell’imprenditoria è largamente coinvolto, ci sono dentro perfino alti prelati del clero, vertici e uomini delle forze dell’ordine. Un differenziale giudiziario distingue però la prima dalla seconda tangentopoli e per convincersene occorrerebbe la scienza di un accorsato uomo della statistica, in grado di convertire in numeri, territorio comprensibile a tutti, la cronaca dei processi anti corruzione conclusi con comodi patteggiamenti, prescrizioni e generose assoluzioni. I corrotti del ’92 finivano in carcere o latitanti, in accoglienti Paesi d’oltremare. Colti con le mani nel sacco, nell’atto di intascare tangenti, sono finiti in carcere notabili della politica in auge fino al mandato d’arresto del pool del Pm d’assalto, il Di Pietro implacabile giustiziere. Le conclusioni processuali di condanna, tradotte in manette, svelarono la dimensione di un bubbone fetido, con ramificazioni estese al pianeta invasivo della malavita mafiosa. Spetta agli storici l’onere di ricostruire le tappe del percorso che portò alla rimozione di tanta spazzatura, mai avvenuta alle radici, perché protetta da pigrizia investigativa e complesse complicità. Forse la chiave per risolvere l’impegnativo rebus di una fase due della corruzione, di gran lunga peggiore della prima, è iscritta nell’incredibile evento che a spese della collettività ha portato uomini politici del nostro tempo ad Hammamet con in mano un fascio di fiori da poggiare sulla tomba di Craxi. Che dire di un democratico eletto inquilino di Palazzo Marino, al secolo mister Sala, promotore dell’idea di intitolare un luogo di Milano a Craxi. Per chi non avesse a portata di memoria la vicenda del segretario socialista è di aiuto ricordare che fu condannato in via definitiva a 5 anni e 6 mesi di reclusione per la vicenda Eni-Sai e a 4 anni per l’inchiesta sulla metropolitana di Milano e che per non scontare le condanne fuggì in Tunisia. C’è di più. In parlamento, Craxi benedisse il sistema delle mazzette, delle tangenti. Qualunque collettore di tangente, di qualunque partito, sarebbe uno spergiuro se negasse di esservi implicato. In memoria del latitate leader socialista, è da incorniciare e proporre alle giovani generazioni la frase pronunciata da Berlusconi nella circostanza: “Onorato ogni volta che il mio nome viene accostato a quello di Craxi”. Bisogna capirlo, la sua fortuna di imprenditore è diretta emanazione di un sodalizio ben assortito con il segretario socialista che smascherato dai magistrati del pool, all’uscita da un albergo romano fu bombardato di monetine al grido di “Vuoi anche queste?”.

A diciassette anni dalla morte, Alfano, il nostro neo ministro degli Esteri volato in Tunisia insieme alla vedova Anna e ai figli Stefania e Bob, ha deposto fiori sulla tomba di Craxi. Nessuna sorpresa. Al tempo dei funerali il presidente del consiglio D’Alema organizzò una spedizione governativa di rappresentanza e delegò a rappresentarlo il ministro Lamberto Dini e Marco Minniti del Pd, l’attuale ministro dell’Interno. La risposta di Berlusconi, in perfetta par condicio, fu l’invio di una delegazione degli ex socialisti Frattini, Sacconi, Brunetta. Di più. Giorgio Napolitano, nella qualità di Presidente della Repubblica, nel decennale della morte inviò un messaggio ovviamente apprezzato dal figlio Bobo con cenni al revisionismo della storia e alla “sapiente politica dell’epoca di cui certamente Bettino Craxi fu protagonista”. Al coro di plausi per la trasferta tunisina di Alfano si sono associati con entusiasmo ex socialista Maurizio Sacconi (“nel segno della verità”) e Cicchitto (“visita molto importante”). C’è enfasi da riconoscenza nell’esternazione di Berlusconi alla figlia Stefania. Definisce colpo di Stato la privazione del ruolo politico di Craxi, della possibilità di vivere da uomo libero nel suo Paese…che scelse la strada dell’esilio (della latitanza, ndr) pur di non venire a patti con questo “apparato politico, mediatico, giudiziario che uccide la libertà e la democrazia”. Ha scritto, non smentito, il Fatto Quotidiano: “Resta il mistero di come mai Berlusconi, tramite il conto estero All Iberian, abbia versato sui conti di Craxi ventuno miliardi di lire come ha stabilito la sentenza di condanna in primo grado, prescritta durante i processi milanesi”. E’ così difficile collocare la tessera della “tangentopoli bis” nel puzzle dell’Italia malata di corruzione? Chiuso il capitolo Di Pietro, corrotti e corruttori hanno riaperto i tentacoli della piovra illegalità su appalti di opere pubbliche, banche, grandi Enti statali e in termini minimali su illeciti della quotidianità, del mancato rispetto delle regole, sulla fine ingloriosa dell’etica. Il contagio di ruberie, truffe e mazzettopoli ha infettato migliaia di eletti a rappresentare i cittadini nel ruolo di amministratori degli enti locali, le mafie hanno pervaso senza trovare resistenze apprezzabili ogni ambito dell’economia. La genesi di questa seconda era, che come i fiumi in piena allaga i campi fertili della residua cultura dell’onestà, ha un comune denominatore nell’auto-assoluzione di corrotti e corruttori incoraggiati dalla riabilitazione di Craxi. Il condannato leader socialista chiese ai tesorieri dei partiti di giurare in Parlamento di non essere destinatari di finanziamenti illeciti. Sembra che nessuno osò raccogliere il guanto della sfida, già allora nella convinzione che il sistema “Tangentopoli” avrebbe goduto di lunga vita. E nessuno lo raccoglierebbe in questa stagione dei corrotti che ogni giorno contribuisce a ponderosi titoli nelle pagine della cronaca e della politica. Il vortice della disonestà è cresciuto a dismisura e inghiotte di tutto: i politici (complici o estranei i rispettivi partiti), manager al vertice di banche e grandi imprese, alti gradi delle forze armate, amministratori di enti pubblici, faccendieri. La via di fuga dai rischi di pagare, ha fatto tesoro del caso che coinvolse Mario Chiesa, primo a far le spese dei magistrati di Mani Pulite. Ora punta alla lentezza dei processi, che finiscono in gran parte con la prescrizione dei reati, nel garantismo a tutti i costi a favore degli uomini colti a rubare per se e per i partiti, nell’omertà bipartisan che conta sulla memoria corta dell’opinione pubblica, investita ogni giorno di nuovi casi della Tangentopoli bis (o tris?).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Il Racconto di Domenica 12 novembre 2017

“Dammi la mano Amina, prendi la mano Ahmed e sorriderà la vita e vita sarà”

di Luciano Scateni

Nascono di qua e di là di una linea di demarcazione che molto somiglia ai chilometri di cemento eretti a muro invalicabile Est-Ovest della Berlino ferita dalla guerra. Nei loro corpi di neonati l’impronta dell’antagonismo è scritto nel Dna, i vagiti hanno sonorità diverse, negli occhi lacrime uguali. Vengono su indotti all’odio per chi sta oltre i posti di qua e di là di separazioni garantite dalle tute mimetiche indossate da “guardiani” di confine che imbracciano armi pronte al fuoco, da dissuasori in divisa con licenza di tutelare dalla linea di demarcazione tra il popolo di Israele e la comunità palestinese. La contesa infinita si alimenta di odio, di diritti negati, di “no” al rispetto del diritto comune a essere stato, nazione, territorio.

Ne sono all’oscuro gli storici antagonisti di Israele e della Palestina, impegnati a contendersi una terra non condivisa dai due popoli che ne rivendicano la titolarità con tentativi decennali e accordi disattesi. Netanyahu, primo ministro israeliano e Maḥmūd Abbās, conosciuto come Abū Māzen , presidente dell’OLP, Autorità Nazionale Palestinese e dello Stato di Palestina, sarebbero stupiti e chissà, contrariati se per concedersi un pausa di relax scoprissero di navigare sulla stessa città galleggiante adibita allo svago dei crocieristi e in compagnia di un idillio infantile tra piccoli innamorati, a dispetto del loro passaporto che reca sul frontespizio la provenienza da Paesi in conflitto permanente.

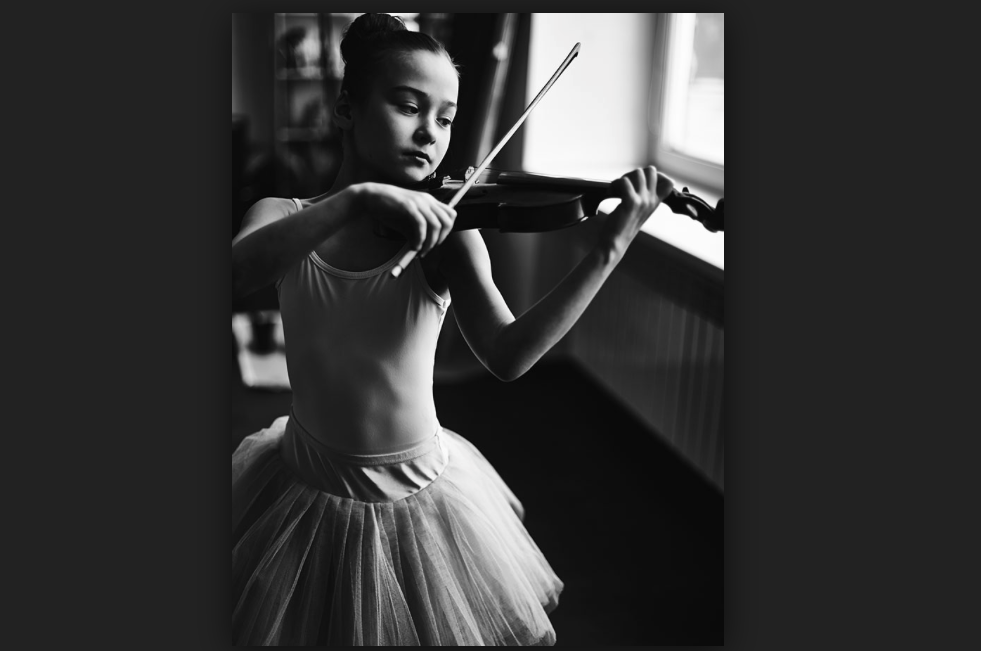

Sull’ammiraglia di una delle compagnie di navigazione più accreditate, in differenti classi di viaggio, Amina gode del premio ricevuto dai nonni per la buona pagella al termine del primo anno scolastico successivo alle classi elementari. Ahmed si aggira disorientato nella sala giochi della nave, ancora stupito per il risultato di un progetto dell’Unicef che ha messo in palio una crociera nel Mediterraneo, assegnato al miglior tema sulla pace nell’area tormentata dove confliggono i loro due Paesi. Amina è una dolce bambina di Tel Aviv, un talento che l’ha portata alla sua tenera età a tenere concerti, solista di violino destinata a gloria e onori. La storia di Ahmed racconta di stenti, paura, tristezza senza rimedio, ogni cosa vissuta nell’inferno della striscia di Gaza.

E’ il tardo pomeriggio del secondo giorno di navigazione, il mare si offre quieto al gigante che batte bandiera norvegese. Nell’aria si avverte una certa eccitazione, in particolare tra i piccoli crocieristi. Il programma di bordo propone animazioni preserali: giocolieri, la rappresentazione di un atto unico dal titolo “Nel paese della cacao” e a seguire l’offerta di cioccolato elaborato da abili pasticceri. Mano nella mano, Amina e la mamma Noa si dirigono al ponte dov’è allestito il palco che ospiterà gli attori-animatori. Quasi si scontrano con Mayyada che accompagna il piccolo Ahmed. Le due donne si salutano con un sorriso. Noa, prova a utilizzare l’incontro per trovare compagnia alla figlioletta. “Anche voi al teatro?” Mayyada è schiva, abituata a diffidare di chiunque e risponde di sì con un cenno del capo. I bambini accoccolati in terra, in prima fila, applaudono le fasi del racconto che vede vincitore Fuffi, vivace nanetto, sul gigante Bongo. Ahmed con aria protettiva circonda con un braccio le esili spalle di Amina e ne spia le reazioni alla storia della marionette impegnate in baruffe per il possesso di una stella dorata che pende dondolando dal soffitto invisibile del teatrino. Si guardano di tanto in tanto e sono sguardi affettuosi, negli occhi il piacere di stare insieme.

Ghrete, responsabile dei passeggeri in prima classe, ascolta nel corridoio delle cabine dal 30 al 45 il suono struggente di un violino. Scopre presto a chi si deve, quando Amina esce dalla sua numero 37 con il violino ancora poggiato al collo. Il comandante Kristens, informato di ospitare una giovanissima concertista, le chiede di esibirsi nella sala che ospita abitualmente musica di ogni genere. Amina vorrebbe sottrarsi alla richiesta, ma la mamma ha la meglio sulla reticenza della bambina. Ahmed ascolta estasiato l’esecuzione del concerto di Felix Mendelssohn in E minor. Amina, concentrata per mostrare il meglio del suo talento, suona per lui. I giorni della piccola israeliana e del tenero compagno di viaggio corrono via rapidamente e in vista dell’arrivo della nave nel porto terminale, scambio di indirizzi, promesse di scriversi, il desiderio di rivedersi, si concludono con un bacio sulle guance che spinge la rispettive madri a imitarli. Insieme s’imbarcano sul jet della El Lai, in direzione Tel Aviv, aeroporto Ben Gurion. Di lì Mayyada e suo figlio raggiungeranno la striscia di Gaza con un visto israeliano concesso per i meriti di Ahmed premiati con il viaggio vacanza in crociera. Altrimenti sarebbe impossibile entrare nella Striscia di Gaza e superare il blocco aereo, marittimo e terrestre imposto da Tel Aviv. L’idea di entrare nella Striscia attraverso i tunnel scavati tra Gaza e l’Egitto, è ritenuta estremamente pericolosa, perché i cunicoli sono continuamente bombardati dagli israeliani. I territori Palestinesi, non ancora indipendenti, sono in gran parte presidiati dall’esercito di Netanyahu, compresa la frontiera con Gaza. Per raggiungerla non c’è che salire sul bus che porta alle città di Ramallah, Hebro e Nablus, parte araba di Gerusalemme, con un passaggio obbligato a Gerico. Aeroporto e porto di Gaza sono off limit e fuori gioco da molti anni. Stessa sorte per gli aeroporti di Rafah, Ramallah e Jenin-Muqeible , Katif.

Amina riprende lo studio del violino al conservatorio musicale israeliano e nel segreto della sua stanzetta scrive testi di canzoni, li musica. Il ricordo di Ahmed non l’ha mai lasciata e le parole sul diario escono dall’anima fluenti. Completati i versi non rimane che dar loro un titolo e la ragazza, ora appena oltre l’alba della gioventù, scrive di getto “Aquiloni”. L’incide su Facebook, la trasferisce su un dvd e la invia ad Ahmed. Arriva in una mattina triste, quando nel corso di una retata, soldati israeliani irrompono nella sua abitazione e portano via, ammanettato, il padre Omar, con l’accusa di aver partecipato a raid palestinesi nel cuore di Tel Aviv, in appoggio a giovani dell’Olp che assalgono gli ebrei a coltellate.

“Amina?” Ahmed apre con cura la lettera. Un paio di righe gli confidano “Non ti ho dimenticato, raccontami di te”. Il ragazzo non ha come ascoltare il dvd e corre dall’amico Jamal. Le prime parole: “Volano aquiloni, intorno al mondo per portare pace…” Ahmed non ha trascurato la scrittura e il premio che gli consentì il viaggio in crociera. Risponde “Cara Amina, mille volte ho vissuto l’emozione di ricordare i giorni del nostro viaggio in mare, la dolcezza dei tuoi occhi e quel bacio innocente, spontaneo, dell’addio che ho sperato fosse solo un arrivederci. Io sto per completare i miei studi che dovrebbero consentirmi di diventare un ricercatore e quasi certamente mi porteranno lontano da Gaza. Chissà che un giorno non accada di incontrarci in qualche luogo del mondo estraneo alla guerra che divide i nostri popoli, magari in una città del mondo dove ti esibirai con il tuo violino e dove io, forse, sarò impegnato in una ricerca. Ti abbraccio”.

Amina e Ahmed non si incontreranno mai e avrà ragione la follia di una degenerazione della disumanità segnata da morti, violenze e odio.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Il Racconto di Domenica 5 novembre 2017

La via crucis di Ernesto e Luisella

di Luciano Scateni

Inquieta chiedersi perché la vita sia cattiva matrigna di poveri cristi, perché si accanisca contro e li martirizzi, senza provare ribrezzo per la crudeltà di persecuzioni. L’intelligenza umana, anche la più perspicace, rifiuta di collocare il mistero dell’accanimento contro i poveri, diffuso nel sistema mondo. Di Ernesto e Luisella, di uomini e donne squassati dal dramma di percorsi della vita segnati da ogni male possibile, il pianeta Terra è al tutto esaurito. Perché loro e un miliardo di predestinati a giorni di patimenti, con le mani inutilmente unite in preghiera, rivoltea al nulla del cielo…?

Davvero una bella coppia. Luisella, Ernesto, amici, poi innamorati dal tempo delle medie in viale delle Acacie, su al Vomero, quartiere cresciuto a dismisura negli anni sessanta con la turpe cementificazione delle “Mani sulla città” magistralmente raccontata da Franco Rosi. Lei asseconda il talento e conclude gli studi all’istituto d’arte, si espone al giudizio di Clelia Matania con una mostra nella Galleria Mediterranea. Ernesto, con il diploma di ragioniere, affianca il padre, libraio vecchia maniera, consigliere prezioso di clienti fedeli di cui conosce preferenze, orientamento politico, capacità di spesa.

In vista del compleanno numero venticinque, Ernesto e Lisa si sposano civilmente e celebra il vice sindaco, al secondo piano di Palazzo San Giacomo, accanto alla stanza del primo cittadino. Non avranno bambini e rifiutano di accertare il perché, di mettere sulle spalle l’uno dell’altra la “colpa” dell’infecondità.

La libreria non ha vita facile. Il costo dell’affitto è oneroso, Napoli non è certo in vetta alla classifica italiana per numero di lettori, un paio di acquisti allettanti, offerti con sconti irrinunciabili, si rivelano un disastroso investimento che immobilizza un consistente invenduto e impegna le risorse tutt’altro che rassicuranti per il pagamento di fatture pesanti. Scavalcare la fine di ogni mese con i conti in ordine diventa impresa da ansia in crescendo che dice male al futuro della libreria. Il vecchio libraio con i segni sul viso di uno stato depressivo, è costretto a licenziare lo storico dipendente che per anni ha gestito l’impegnativo equilibrio acquisti-vendite. Padre e figlio riducono progressivamente il prelievo dagli incassi al minimo, limitate a esigenze quotidiane ampiamente ridimensionate. Quando i conti non tornano più il vecchio libraio sceglie generosamente di escludersi dai costi personali e anche se con la morte nel cuore si adatta all’inattività e alle ristrettezze imposte dalle pensioni minime, sua e della moglie casalinga.

La morte, precoce, lo libera dopo solo sei mesi dal peso di una condizione penosa. Le difficoltà di salvare il salvabile diventano un calvario che Ernesto ha consapevolezza di non poter gestire a lungo. Lisa condivide il disagio del marito e rimpiange di averlo assecondato nella scelta di non cercare un lavoro, dopo aver sperimentato che dalla pittura non avrebbe tratto nessun ritorno economico in una città da mercato dell’arte vicino allo zero anche per artisti apprezzati dalla critica. Il colpo di grazia per la libreria diventa questione di mesi, forse di giorni.

Ernesto bussa alla porta del “ragioniere”, sordido usuraio che strangola chi ricorre per disperazione ai suoi finanziamenti, con tassi di interesse da cinico strozzinaggio. I soldi del “prestito” sono appena sufficienti a onorare le tratte scadute. Ernesto torna dall’usuraio e il debito tocca livelli di incompatibilità con gli incassi della libreria. Guaio porta guaio. Una lettera dello studio legale che assiste il proprietario della libreria ricorda la scadenza del contratto di affitto e avverte che il rinnovo prevede un aumento di duemila euro al mese, “prendere o lasciare”.

C’è chi ipotizza che una delle cause di alcuni tumori sia il deficit del sistema immunitario provocato da stati d’animo all’estremo di negatività senza vie d’uscita. Ernesto non ne è consapevole, non associa la diagnosi di cancro del polmone al dissesto irrimediabile della libreria. “Sei mesi” gli dice il primario del Pascale, “forse meno”. Un amico a cui ha confidato la sentenza senza appello non sa come aiutarlo ma dopo qualche giorno la memoria gli restituisce la notizia di commercianti in ginocchio come Ernesto salvati dal fallimento. Un emissario del clan delle estorsioni, a conoscenza del disastro finanziario di un commerciate, si presenta al titolare del negozio con la proposta di acquistarlo per una cifra ‘ragionevole’. “Ernesto, se vuoi ti faccio contattare”. “No grazie, provo a resistere”. E ci prova, ma i distributori delle case editrici che monopolizzano il mercato gli negano altro credito, ritirano i libri invenduti, esigono il pagamento delle fatture inevase. Alle richieste dei clienti di libri indicati tra i top nelle speciali classifiche delle vendite, Ernesto è costretto a rispondere “mi spiace, non c’è e sono sempre meno i clienti solidali con le difficoltà della libreria. Appena resuscitato da una seduta di chemioterapia, Ernesto telefona all’amico, spinto alla resa dal confluire di eventi impossibili da gestire.

Nelle nottate insonni cerca nel futuro che gli rimane da vivere una via di uscita per il tempo in cui Lisa sarà sola ad affrontare la sopravvivenza. “Almeno non le lascerò debiti in eredità”. Quando sente che la vita sta per abbandonarlo, prega chi gli è subentrato nella gestione della libreria di assumere Lisa. Se ne va Ernesto e qualche mese dopo il camorrista a cui il clan di appartenenza ha dato la gestione del negozio capisce di non averne la capacità. Lo chiude e riapre dopo i lavori di ristrutturazione per vendere scarpe di marchi famosi contraffatti, ma non riassume Luisa. I risparmi durano poco, la donna cerca un qualunque lavoro e riceve una serie di no. Il proprietario della casa che abita è persona comprensiva e non la sfratta per morosità, ma le concede due mesi di inadempienza. Lisa vende come può i mobili, il letto matrimoniale, oggetti accumulati in otto anni di matrimonio, biancheria, abiti di Ernesto e suoi e si garantisce per un paio di mesi un tetto, in un albergo due stelle. Smagrisce, non ha parenti che l’aiutino, impara giorno dopo giorno a convivere con la povertà. Esauriti i pochi soldi rimediati con la vendita dei beni di modesto valore, si assicura un posto nell’ospizio che accoglie i senza tetto. Lì conosce Eleonora, una nobile decaduta al punto di chiedere l’elemosina sui gradini della chiesa del Gesù e Alberto, ridotto in miseria dal gioco, Gilberto, per anni assoldato come comparsa per i film girati a Napoli, ma ignorato quando la vecchiaia si è presentata con acciacchi debilitanti e Clementina, ripudiata dalla famiglia per aver messo al mondo una bambina con un delinquente che ha abbandonato madre e figlia. Da questi compagni in miseria Lisa impara che per un pasto caldo ci si mette in fila a mezzogiorno in punto nel locale mensa della Caritas, che chiedendo di bar in bar si può bere un caffè pagato da un cliente generoso, e che frugando nei cassonetti dell’Asia qualcosa di utile si può trovare.

A sera, distesa sul materasso che preme sulla schiena con le molle sporgenti, Lisa non piange neppure più, come era accaduto le prime notti in ospizio. Ha finito per sopportare anche il respiro greve dei letti accanto, le frasi incoerenti dei vicini, biascicate nel sonno, i passi dei ritardatari trascinati stancamente. Ora il pensiero che ricorre a occhi chiusi è di una fine anticipata della vita, del suicidio liberatorio, ma come una condanna definitiva, ha la meglio la consapevolezza di non sapersi dare la morte e torna alla morte dei vivi, la mano tesa ai passanti, accanto a sé un cane randagio adottato, docile, che attira la generosità dei puri di spirito.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Il Racconto di Domenica 29 ottobre 2017

Irina

di Luciano Scateni

Lasciano la terra dove sono nati, gli affetti, gli usi tramandati da generazioni. In fretta imparano l’italiano, condizione primaria per trovare lavoro, subiscono umiliazioni, costrette a mansioni improprie, a dimenticare titoli elevati di studio conseguiti nei loro Paesi. Conducono una vita al risparmio, perché i figli abbiano un futuro garantito e i genitori una vecchiaia meno sofferta. Risolvono la grande questione italiana di uno Stato che non affronta e risolve le mille marginalità sociali con strumenti appropriati del welfare per garantire l’assistenza a malati e anziani. Il giovedì, a chi è concesso, la galleria Umberto I si affolla di questi migranti non integrati. Olga racconta a Ivana di Luba, giovane donna di Kiev che si sposa con un napoletano di settantotto anni, vedovo e incapace di affrontare la solitudine. “La tragica speranza di Luba è che per quanti malanni ha, non campi a lungo.

In una notte gelida di un Febbraio inoltrato e inondato di neve, Irina trascina la valigia piena di povere cose e si infila nel pulmino Volkswagen, stretta tra i pacchi inviati dalle famiglie alle compagne emigrate in Italia che con lo stesso tramite spediscono a casa gran parte dei guadagni. Il cuore a mille, lacrime amare, angoscia per la piccola Olga affidata a genitori in età avanzata, il buio di un futuro ignoto: il viaggio spossante attraversa momenti di pericolo alle frontiere, dove Mirko, collaudato autista, evita le perquisizioni a suon di euro passati di mano in mano per comprare la complicità dei doganieri. Il calvario del viaggio si conclude nella Napoli assonnata del primo mattino, alla via Marina. Sul biglietto custodito in petto nome e indirizzo di Tatiana, la cugina emigrata da dieci anni quando ne aveva diciannove. Il numero 16 di piazza Mercato è un palazzone dormitorio malandato, per lo più abitato da africani che s’arrangiano a vendere quanto producono fabbriche clandestine di borse, orologi, cd musicali contraffatti, per conto di caporalati camorristici.

La casa che accoglie Irina è un grande e caotico agglomerato di promiscuità. Convivono uomini e donne dell’est europeo, nigeriani, albanesi, in condizioni di sovraffollamento e privacy zero. Tatiana può offrire all’amica un posto nel suo letto a castello, una sedia, un minimo spazio nell’armadio sgangherato, quel che resta in un paio di mensole fissate sulla parete al di sopra di un fornello alimentato da bombole di gas.

La casa che accoglie Irina è un grande e caotico agglomerato di promiscuità. Convivono uomini e donne dell’est europeo, nigeriani, albanesi, in condizioni di sovraffollamento e privacy zero. Tatiana può offrire all’amica un posto nel suo letto a castello, una sedia, un minimo spazio nell’armadio sgangherato, quel che resta in un paio di mensole fissate sulla parete al di sopra di un fornello alimentato da bombole di gas.

“Irina, forse ti ho trovato un lavoro. La signora dove sto a servizio ha la mamma disabile e cerca una badante.” Dopo un paio di giorni inizia l’assistenza dell’amica a una donna dispotica, aggressiva, insolente. Prendere o lasciare. Irina non ha neppure una mezza giornata di libertà, è condizionata nel mangiare dall’unica cucina consentita, che limita quantità e qualità del cibo per assecondare le prescrizioni mediche della vecchia, afflitta da molti acciacchi e malattie. Nei pochi momenti di pausa concessi dalla velenosa assistita, la donna prova a consolarsi ripercorrendo le ragioni che l’hanno spinta a fuggire da Nezin, cittadina non distante da Kiev. I genitori se ne sono liberati sposandola a Igor, un manesco scaricatore dei mercati generali della capitale e come gran parte degli ucraini marito padrone. L’uomo semi alcolizzato, ha schiavizzato la moglie, umiliata, frustrata con un matrimonio senza amore e rispetto. L’esasperazione di Irina è montata dopo numerosi episodi di violenze subite senza nessun motivo se non la convinzione dell’energumeno di poter sfogare a suo piacimento l’istinto bestiale di picchiare la moglie. “Qui, almeno non vivo l’incubo di violenze fisiche e umiliazioni” è la modesta consolazione della giovane donna, che in Ucraina ha cercato inutilmente, per anni, di mettere a frutto il diploma della scuola d’arte di Kiev, frequentata sopportando i disagi di un scomoda pendolarità.

Si sbaglia e dovrà presto ricredersi. Di tanto in tanto compare in casa il genero della donna che Irina accudisce. Vincenzo è un omone dai modi bruschi. Dice di lui, chi lo conosce, che è un tipo poco raccomandabile. Nella fedina penale anche l’aggressione a una turista tedesca, adescata in un angolo solitario della villa comunale di Napoli, aggredita e stuprata. Irina, in un giorno come tanti di premure pretese dalla donna assistita, si rifugia nella sua stanza, un bugigattolo ricavato nel sottoscala. Si poggia sul letto e ascolta in cuffia una melodia della sua terra. Non sente entrare Vincenzo che chiude dietro di sé la porta, si avvicina al letto e le mette una mano sulla bocca. La minaccia è senza scampo: “Se gridi o ti ribelli” ti denuncio come clandestina e ti faccio rispedire di dove sei venuta”. In quegli attimi di terrore la donna pensa alla figlioletta, al lavoro che le consente di non farle mancare niente, alle brutalità subite dal marito e tace, si sente violare dal bruto e non ha un gemito, annulla il tentativo istintivo di resistere. Solo le lacrime raccontano quello che le accade, il ricatto di un vigliacco, la sua fragilità di vittima senza difesa, il ricordo di una scelta obbligata che l’ha strappata alla sua terra.

Diventa muta Irina, va in depressione, la donna che assiste la investe di rimbrotti ingiuriosi. “Che hai cretina, sei in silenzio stampa? In casa mia mummie egiziane non ne voglio”. Il rapporto della badante con la disabile si inasprisce, trascende, diventa invivibile. In un giorno cupo di Napoli, quando il sole si diverte a smentire il mito di città privilegiata dal clima, la badante strappa il permesso di assentarsi per un paio di ore. E’ davanti a Jamal, sindacalista palestinese che si occupa di migranti e si racconta. “Se ho qualcosa per te ti mando un messaggio” conclude l’incontro e Irina spera. Squilla il cellulare, Jamal le propone di lavorare in una piccola fabbrica di guanti. Il salario non è alto, ma decide per lei l’obiettivo di liberarsi della vecchia disabile e dalle brutalità del genero.

Dieci, undici ore al giorno a fare guanti per un famoso stilista, pochi gesti ripetuti all’infinito, in un piccolo vano con l’assordante ticchettio delle macchine per cucire e i sermoni della titolare dell’impresa: “Siamo una famiglia e il lavoro, qua dentro, dà a mangiare a tutti noi. Se vi chiedo di lavorare oltre l’orario di normale chiusura e perché avrà presto un ritorno. Vi offro subito un aumento di venti euro al giorno.

Irina ha la testa china sul tavolo di lavoro, gli occhi che bruciano, affaticati e iniettati di sangue, una bestemmia le sale dal profondo dell’anima, per la rabbia repressa giorno dopo giorno.

Piove stamattina, il vento entra dalle fessure della finestra con gli infissi decrepiti. La notte se n’è andata via lenta, dolente, insonne, un incubo dopo l’altro.

Irina corre con affanno nella via principale di Nezin, inseguita da soldati russi che le gridano “alt”, l’ammanettano e la richiudono in una cella angusta, buia, ’abbandonata per giorni e giorni. L’isolamento è rotto da interrogatori e violenze senza risposta: “Chi è il terrorista che vuole uccidere il Presidente, dove lo nascondi?”

Irina corre con affanno nella via principale di Nezin, inseguita da soldati russi che le gridano “alt”, l’ammanettano e la richiudono in una cella angusta, buia, ’abbandonata per giorni e giorni. L’isolamento è rotto da interrogatori e violenze senza risposta: “Chi è il terrorista che vuole uccidere il Presidente, dove lo nascondi?”